CADの概要

CAD(Computer Aided Design)はコンピュータを使った設計を支援するツールです。

このCADというものは、昔は非常に高価なものでした。

それが今や「安価な3DCADであれば個人単位で導入することが可能」な時代になりました。

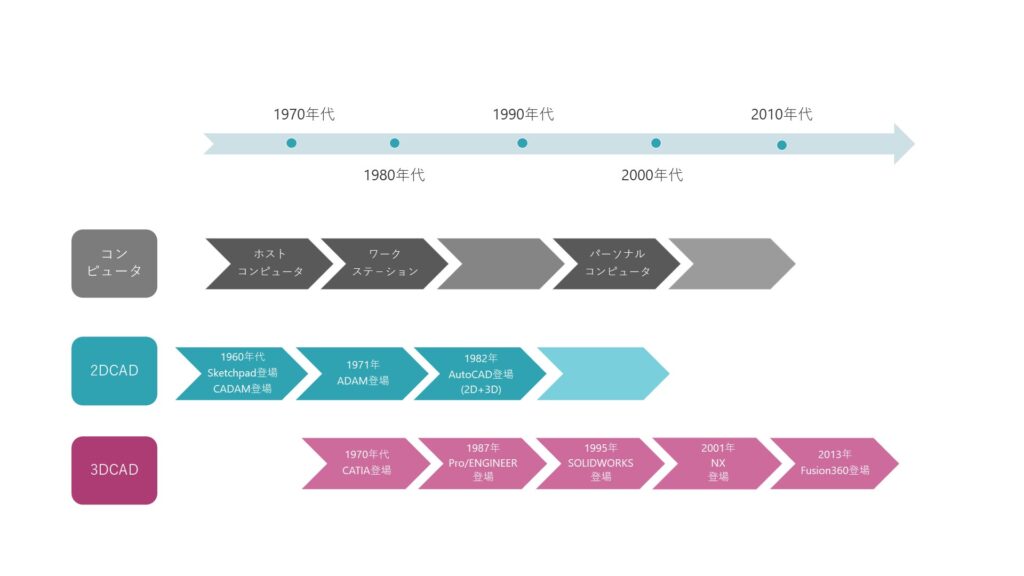

CADが普及する前の1970年代から1980年代にかけては、

ドラフターと呼ばれる手書きの製図台を用いて図面が書かれていました。

この頃には既にCADの原型はできていたものの、CADはスーパーコンピュータやワークステーションなどでしか動かすことのできない代物でした。

それが今やタブレットで動かせるものまで出てきており、進化と普及のほどが伺えます。

しかし「個人の趣味」というレベルに3DCADを導入することができたのはAutodeskのFusion360など「無料版があり、かつ高性能」なCADがリリースされたことが大きな要因になっていると思います。

また、このFusion360がリリースされたのは2013年であり、つい最近の話なのです。

現在は3Dプリンタ市場も賑わっており、個人単位での3DCADの活用は今後ますます広がりをみせていくことになると思われます。

そんなCADの歴史を簡単に解説していきます。

1. 1963年CADの起源 Sketch pad が誕生

- 1963年 CADの起源Sketchpad登場

アメリカの「アイバン・サザランド」によってSketch padというコンピュータプログラムが生み出されました。これはCADの起源というよりも、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)自体の起源といえる革新的なプログラムでした。「図形の複製」を行ったり「幾何学的属性に制約」を加えたりと、今でこそ当たり前のように搭載されている機能ですが、その起源はこんなにも昔に生み出されていたのです。

2. 1970年代

- 1971年 自動製図が可能な2DCAD「ADAM」が登場

アメリカの「パトリック・ハランティー」によって革新的な2DCADソフト「ADAM」が生み出されました。自動で製図が可能というのが最大の特徴で、現代のCADソフトのほとんどがこのADAMを元に作られていると言われています。 - 1977年 初の3DCAD「CATIA」が登場

かの有名な「ダッソーシステムズ」を創設したフランスの「マルセル・ダッソー」によってCATIAが誕生しました。今まで平面で行われていた設計が、3次元という立体表現で行うことができるようになりました。

3. 1980年代

- 1982年 AutoDeskの設立とAutoCADの登場

現在もCAD業界の第一線で活躍するAutoDeskが「ジョン・ウォーカー」によって設立されました。そして、汎用の2D+3DCADとして「AutoCAD」が生み出されました。AutoCADは、データのフォーマットとAPIを公開することによって、開発が進み一気に浸透していきました。 - 1987年 Pro/ENGINEERが登場

現Creoから誕生したパラメトリックモデリングを初めて取り入れた3DCADです。これにより「寸法の修正や変更」を容易に行うことができるようになり、一躍有名なCADになりました。

4. 1990年代

- 1995年 ミッドレンジCAD Solid worksの登場

ダッソーシステムズの子会社「ソリッド・ワークス」から機械設計用の3DCADが誕生しました。「使いやすく、手ごろな価格で利用可能」というコンセプトを元に、ミッドレンジCADとして数多くのセールスを生み出しました。

5. 2000年以降

- 2001年 NX登場

多機能なハイエンド3DCADである「NX」がシーメンス社によって生み出されました。

CAMやCAEなどの機能も備えており、全行程通して使える有用なCADとして広まりました。 - 2013年 Fusion360の登場

AutoDesk社より汎用3DCADのFusion360が登場。安価でサブスクリプションができる使い勝手の良いCADとして認知が広がっている。

また、「個人利用、学生、スタートアップ企業」などいずれかの条件に該当すれば、機能が制限された「無料ライセンス版」を使用することができる。(2021年5月現在)

まとめ

このようにCADは今もなお進化を続けており、製造業においては欠かせない存在となっています。

今後もさらに汎用化・高機能化が進み、業務や業界の境界を越えた存在になると確信しています。

一方でCADにも弱点があると言われています。

「ドラフターで書いていた頃のように、上司などの製図を目の前で観察することができない。」

というものです。

確かに、実際に手書きで製図をしなければ生まれない発想や観点もあるかもしれません。

しかし、私は逆にパソコンを使ったCADだからこそ生まれる発想も多く存在すると思います。

「学びの機会」の例をひとつ挙げるとするならば「ウェビナーやyoutubeなどの動画媒体」です。

時間や場所の制約をほとんど受けずに、自分の技術を向上させる学びの機会を設けることができます。

さらに、これらの媒体は体系的に整理されていることがほとんどで「自分が必要としている情報や技術を効率的に学ぶ」ことが可能です。

画面をキャプチャすれば、世界中で情報を共有することもできます。

それは、世界中の技術者から学ぶ機会があるといっても過言ではありません。

実際に、私は英語でアップロードされた動画を見て学ぶこともあります。

このように、性能や効率といったものだけでなく「学び」という観点においてもCADはメリットを有していると考えています。